第二指責質量人,

三、溝通,這是一個問題。

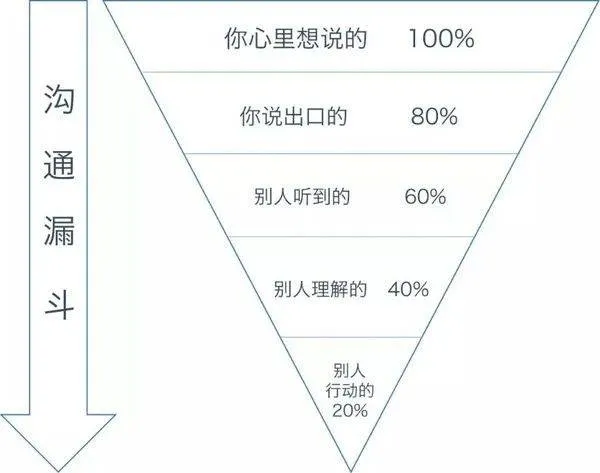

某個大能又站出來了,說“溝通是一個漏斗”,我們總是發現交代的一個事情,別人經常做不到位,進而引申出:“你讓我做了,但是沒有讓我怎么做,結果出問題了,怎么辦?“

是的,溝通除了要求外,還需要提示方法和過程監督。

有人站出來說了句公道話:“別和大企業比,人家舍得成本,咱們沒法用同樣級別的成本去找供方”。然后我們要考慮放低產品標準?不太可能,那樣我們會更快被淘汰。

怎么辦?

換個思路,從我們自身找問題,我們究竟要什么樣的供方,針對某個特定產品我們又需要什么樣的供方?

……嘗試那么做試試呢?

似乎好多地方都可以考慮通過我們自己的努力,來幫助供方提升,并滿足我們自己的需求。

這樣說出去的話,很多供方很開心,互惠互利么;我們也很開心,質優價廉(綜合成本低)么。

供方得到了提升,我們得到了實惠,客戶也滿意了,最后我們發現,其實我們才是大家的“供方”。

然后我們看到了一個新的思路“與供方互利。

通過上述八種管理規則,以及“三現”、“三不”、“有效溝通”、“培訓”我們就能搞好質量提升公司利潤么?

我心里沒底,因為好的質量水平,應表現出利潤的有效上升,這不是一個簡單命題。

可是,我們發現了三個事情會對我們有所啟迪:

第一個,某臺資企業的規定,員工的成長和晉升流程是“員工”→“領班”→“質控員”→“技術員”→“技術主管”→“質量主管”……。

該公司的理念是:技術人員首先要是一個好的質量者,能夠從設計時就考慮到怎么做好質量控制。

第二個,克勞士比《削減質量成本》中特別提到:質量者在行業里的地位是獨一無二的。他要虔誠地將自己置身于業務之外。

成功的質量控制者真的會將自己置身于質量控制活動之外,他會把大部分時間都花在那些與其下屬管理的、不直接相關的事情上。

他是“缺陷預防”觀念的主要發起人和保護者;他的責任就是努力維持公司管理方面的標準。

在鼓勵所有管理人員朝著“一次成功”而不是修修補補的方向努力時,他必須是積極的,樂觀的。

那么,他的時間該如何分配呢?

他應當花30%的時間為老板并與老板一起工作;花40%的時間通工程技術、生產、采購、財務等部門的經理們合作,幫助他們實行所需的為保障“缺陷預防”而采取的控制活動;剩下的30%,則是她與他的下屬們一起度過的。

因此,他必須準確地預算時間,抓住每個成功的機會;還必須確信他的下屬們能很好地安排日程,接受訓練和指導,而不必自己親自去做這些具體的工作。

<section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px 16px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" text-align:="" justify;="" color:="" rgb(100,="" 100,="" 100);="" font-size:="" 14px;="" line-height:="" 2em;="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" overflow-wrap:="" break-word="" !important;"="">

上面告訴我們,要想減少質量問題,就要“質量者不務正業”,要幫助其他部門,從預防缺陷方面找問題,而不僅僅做一個背黑鍋擦屁股的執行者。

第三個,我有幸參加個一次某日企的質量管理會議,他們在研究問題時,首先剖析自我,說我錯在哪里了,大家輪著來……

相比而言,當我在公司內質量會議上剖析自我的時候,一般問題就都是我的錯。

于是,引申出質量者們,在員工們以及領導者們心里的地位變化,決定了一個公司的質量水平的發展方向。

精益品質

精益品質